专题链接:Researching | AP Special Issue Details

我们希望读者,无论是青年科学家还是成熟的科学家,都能喜欢这个联合专题的文章集,并从中获得帮助和启发。

——南方科技大学 李贵新

浦项科技大学Junsuk Rho

深圳大学/之江实验室 袁小聪

1992年,Les Allen教授发表在Physical Review A上的论文指出,具有拉盖尔-高斯振幅分布的激光具有轨道角动量(OAM, Orbital Angular Momentum ),由此正式开启了光学轨道角动量的时代。从那时起, 关于OAM概念的研究一直受到物理学界和光学学界的关注。从先进的光场操纵到超分辨率成像、经典和量子领域的光通信,在OAM概念的推动下,诸多领域实现了突破性技术的诞生和快速发展。

OAM示意图(图源自网络)

光具有波粒二象性,也有着自己的力学性质。长期以来,人们只注意到了光的线性动量,将它用以捕获和冷却粒子。然而,二十世纪以来,科学家们渐渐认识到了光子角动量的存在。1909年,英国科学家坡印廷首次提出了光的角动量概念:他从光的偏振中意识到自旋角动量的存在和转移;十五年之后,Beth用实验进一步证实了自旋角动量的存在。1992年,Allen教授等人的论文“Orbital angular momentum of light and the transformation of Laguerre-Gaussian laser modes”正式发表。它证明了轨道角动量具有螺旋相位光束的自然属性,由此产生了轨道角动量的概念,开启了轨道角动量研究的时代。

在三十年的探索中,围绕着OAM的研究发展迅猛。在之后的第一个十年中,研究人员主要聚焦于探索OAM的基本性质和粒子的光学捕获和操控。研究人员很快对OAM的产生机制以及其性质有了更多更全面的认识,为之后的实际应用奠定了基础。第二个十年中,研究人员探索了OAM的量子特性。在此期间,研究人员探明了它的不确定性,研究了光子对之间的纠缠等,对光的自由度调控有了更多的认识。此外,OAM的实际应用也开始逐步进入人们的视野。第三个十年则见证了OAM领域的进一步发展及其更多的前沿应用,OAM在光学操控、量子信息、光子学、等离激元学等诸多领域有着广泛的应用前景和重要意义。

为纪念Allen教授开创性的论文发布三十周年,Advanced Photonics 及其姊妹期刊Advanced Photonics Nexus 组织了这期专题,向Allen教授在OAM领域的开创性研究以及其他科学家和学者在这一领域取得的巨大成就表示敬意。本专题 聚焦光学轨道角动量及其在光学科学和应用中的作用,收录了一篇综述文章与十篇原创论文 ,作者均来自领域内的权威专家,主题包括OAM驱动的扭摆、时变OAM、OAM模式的光学互连、OAM光谱的检索、OAM生成的自由电子激光器、可重构结构光模式、OAM复用光学全息、转换涡旋光束的相位孔径以及Janus光学参量振荡器中的OAM模式等。

专题文章一览:

OAM专题PDF下载

OAM文章合集下载

综述文章

Torsion pendulum driven by the angular momentum of light: Beth’s legacy continues

法国波尔多大学的Etienne Brasselet教授综述了不同频率电磁波、声波基于光子角动量转移产生的扭转力学效应及应用研究进展。在未来,基于光子角动量转移产生的机械效应研究进展,也将引领光通讯、光信息处理、量子光学、粒子操控等领域取得进一步的突破。

微信推送链接:Adv. Photon. | 综述:光子角动量扭转力学的研究征途

原创论文

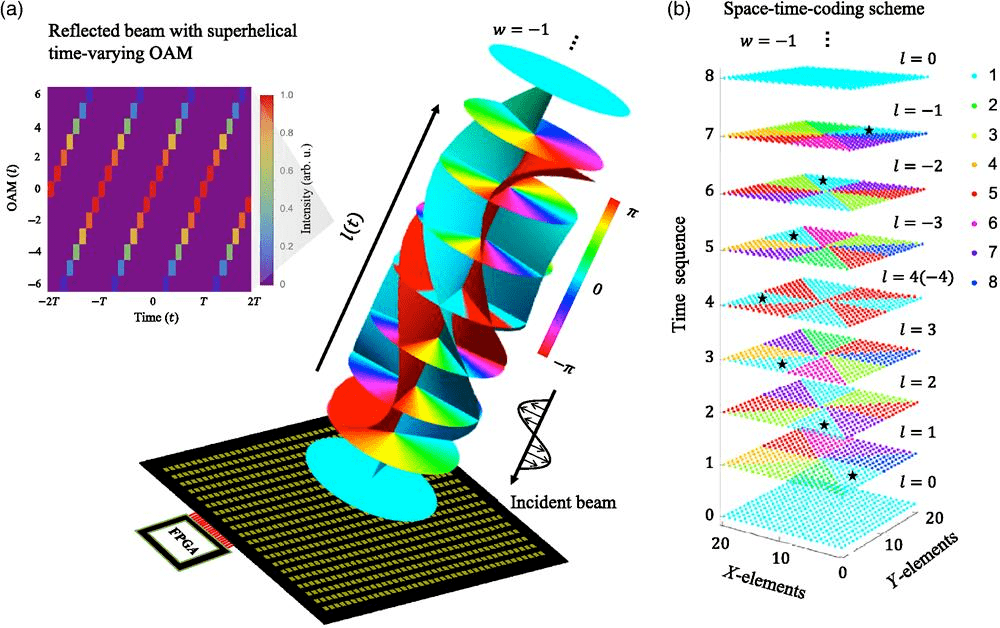

Generation of time-varying orbital angular momentum beams with space-time-coding digital metasurface

香港科技大学李赞恒(Jensen Li)团队联合香港城市大学王文瀚(Alex M. H. Wong)团队,通过创建可FPGA编程的时空编码数字超构表面,成功产生了介于微波频率范围内的自扭矩光束,并提出和证明了自扭矩光束在包络波前结构的高阶扭转方法。研究结果突破了涡旋光束在粒子操作、时分多路复用和信息加密等方面的应用瓶颈。

微信推送链接:Adv. Photon. | “光子飓风”:时空编码数字超构表面自扭矩光束

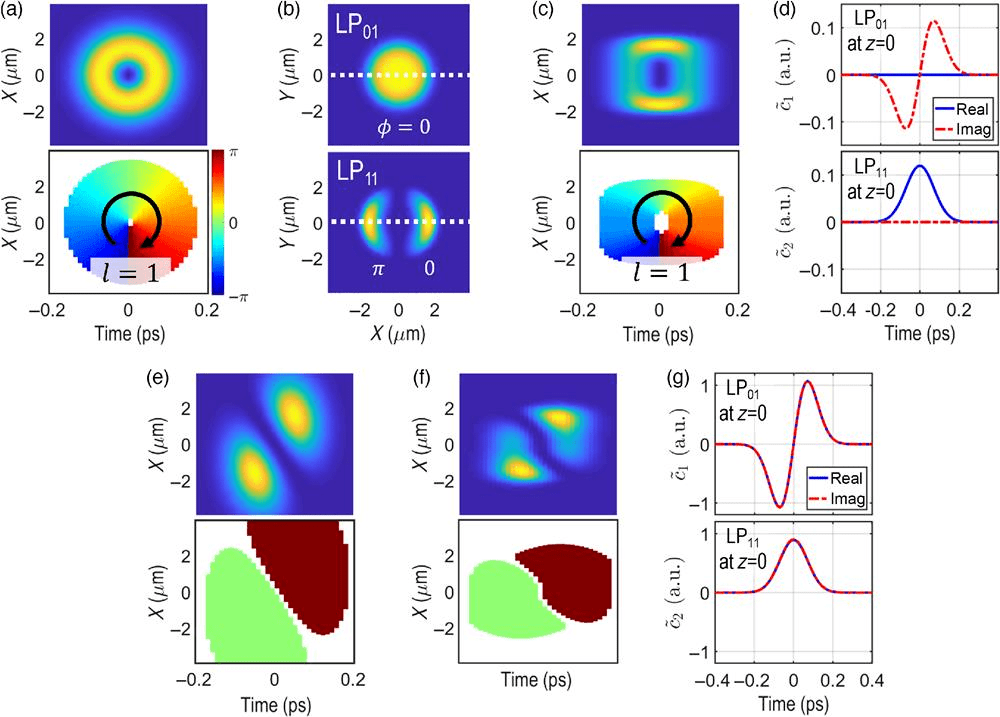

Propagation of transverse photonic orbital angular momentum through few-mode fiber

上海理工大学詹其文教授课题组首次展示了STOV脉冲及其携带横向OAM在少模光纤(商用标准通信光纤SMF-28)中的传输。工作对STOV脉冲在SMF-28中的传输过程进行了数值模拟仿真,并在实验上测量了STOV脉冲在一段1 m长的SMF-28光纤中的传输过程。仿真结果和实验结果皆证实了STOV脉冲可以在光纤传输过程中维持其时空域相位特征,证明了利用光纤实现横向OAM传输的可能性。

微信推送链接:Adv. Photon. | 少模光纤首次呈现横向光子轨道角动量传输

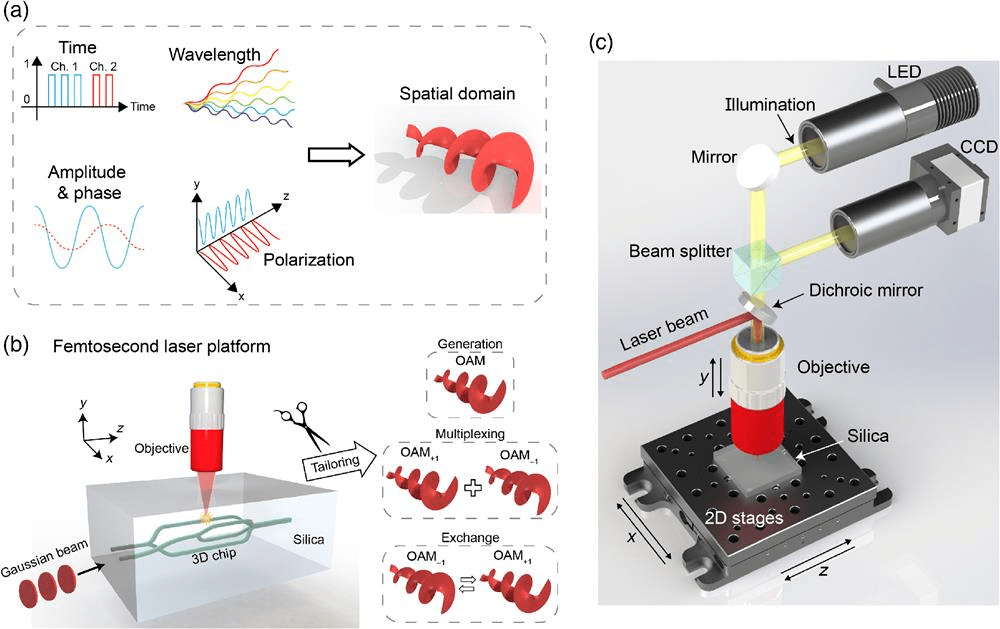

Tailoring light on three-dimensional photonic chips: a platform for versatile OAM mode optical interconnects

华中科技大学武汉光电国家研究中心多维光子学实验室王健教授团队,展示了一种依靠飞秒激光加工技术设计制备的新型三维光子芯片,该芯片能够基于轨道角动量模式 (OAM),实现片上OAM模式的产生、(解)复用和交换;此外,该团队还对芯片-芯片和芯片-光纤-芯片OAM模式复用光互连系统进行实验验证,获得了优异的性能。

微信推送链接:Adv. Photon. | 信息光互连:海量数据芯片间高速穿梭

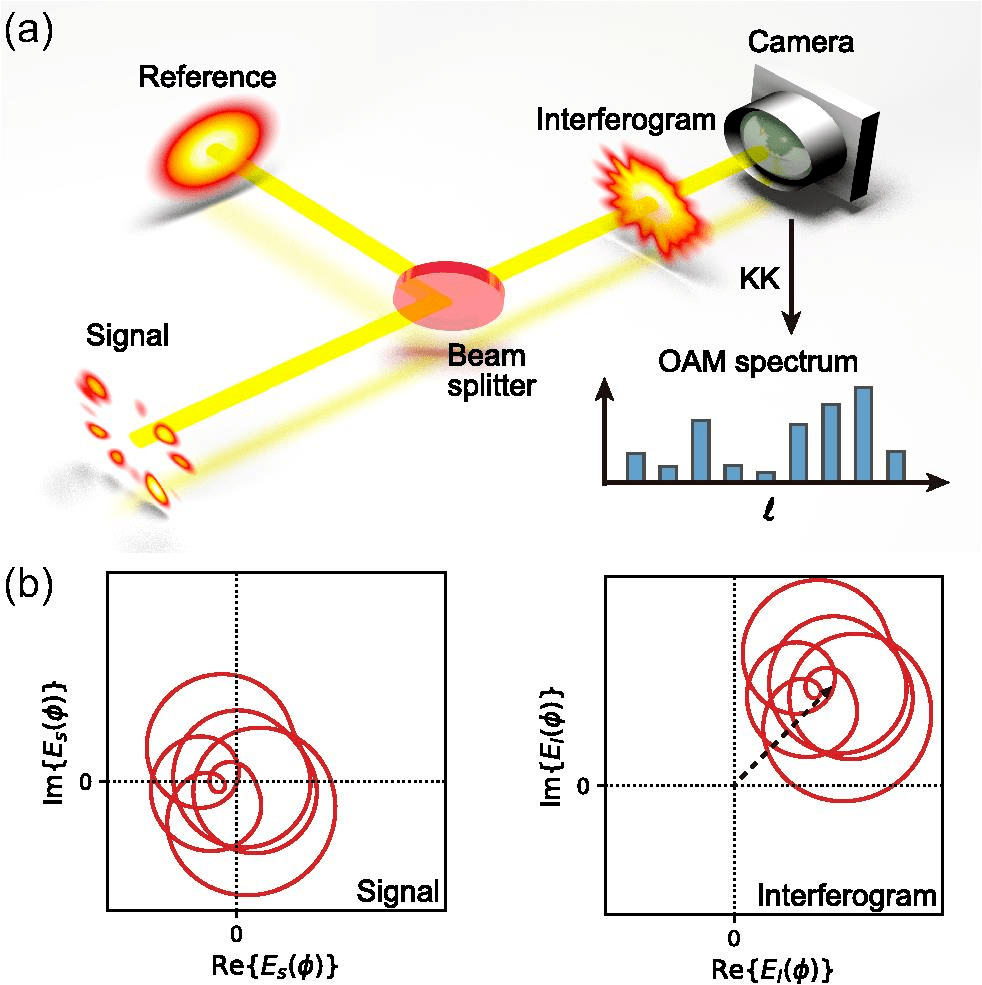

Single-shot Kramers–Kronig complex orbital angular momentum spectrum retrieval

中山大学余思远、陈钰杰教授团队与瑞士洛桑联邦理工Camille-Sophie Brès教授团队合作,首次将Kramers-Kronig (KK)关系引入对OAM模式的测量,在不增加系统复杂度的情况下,实现了从单次曝光的干涉场强度分布中严格恢复出OAM模式的振幅和相位全场信息。

微信推送链接:Adv. Photon. | 连接强度与相位——OAM模式实时、高效测量新解

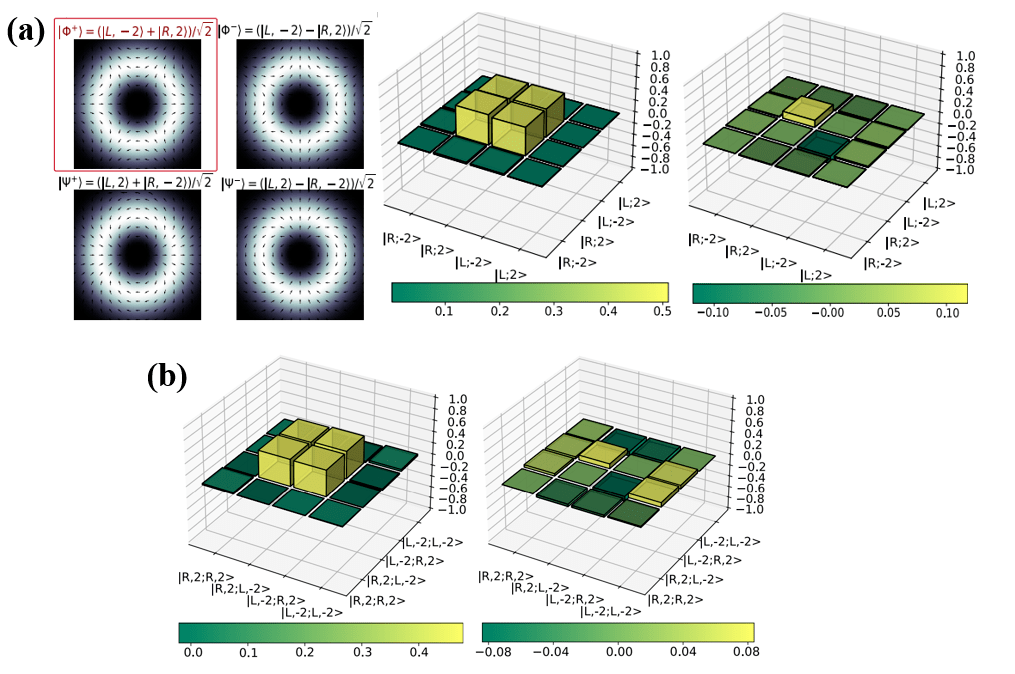

Orbital angular momentum based intra- and inter- particle entangled states generated via a quantum dot source

意大利罗马大学、法国巴黎萨克雷大学和意大利那不勒斯费德里克二世大学的研究人员开发了基于半导体量子点的单光子源及实现生成矢量涡旋光束的量子信息处理协议,此外还实现了高维Hilbert空间中的粒子内和粒子间纠缠。研究基于量子点单光子源,实现了按需生成高维量子态光子,为推进高维量子信息技术的发展具有重要意义。

微信推送链接:Adv. Photon. | 按需生成的高维光量子态

Self-seeded free-electron lasers with orbital angular momentum

欧洲自由电子激光装置的颜佳伟和Gianluca Geloni提出了一个产生高亮度、短波长的涡旋自由电子激光脉冲的新方案。该方案展现出实现高亮度涡旋X光的巨大潜力,为各种探测物质的新方法,如时间分辨的涡旋X射线衍射技术等,奠定了坚实基础。

微信推送链接:自种子涡旋自由电子激光 | Advanced Photonics Nexus

Generation of high-efficiency, high-purity, and broadband Laguerre-Gaussian modes from a Janus optical parametric oscillator

南京大学张勇教授团队与中山大学魏敦钊副教授合作,在前期腔内模式转换理论和实验基础上,提出了一种Janus光参量振荡器设计方案,实现了拓扑荷可调谐LG模式高效率、高纯度的宽带输出。

微信推送链接:双面模式光参量振荡器:实现高性能拉盖尔-高斯光源输出 | Advanced Photonics Nexus

Characteristics of a Gaussian focus embedded within spiral patterns in common-path interferometry with phase apertures

中国人民解放军总医院的顾瑛院士提出了一种将光涡旋场转换成所需的螺旋衍射干涉图形的纯相位方法。通过调整相位孔径的参数,该方法可以沿同一轴同时实现光学高斯镊子和光学涡旋镊子功能,也可以在两种功能之间切换实验装置。它也有应用在通过湍流空气的光通信传输轨道角动量编码信号和同心信标激光方面的潜力。

Multiparameter encrypted orbital angular momentum multiplexed holography based on multiramp helicoconical beams

苏州大学的研究人员提出了一种多匝道螺旋锥形(multi-ramp helical conical, MHC)OAM复用全息技术。除了OAM全息复用外,研究人员额外引入了MHC光束的混合螺旋-边错位数、归一化因子和常参数等新颖的自由度用作载体进行信息编码和解码。通过MHC光束的四种参数的不同组合,可实现更高维度的全息复用。

微信推送链接:空间多维度复用全息技术 | Advanced Photonics Nexus

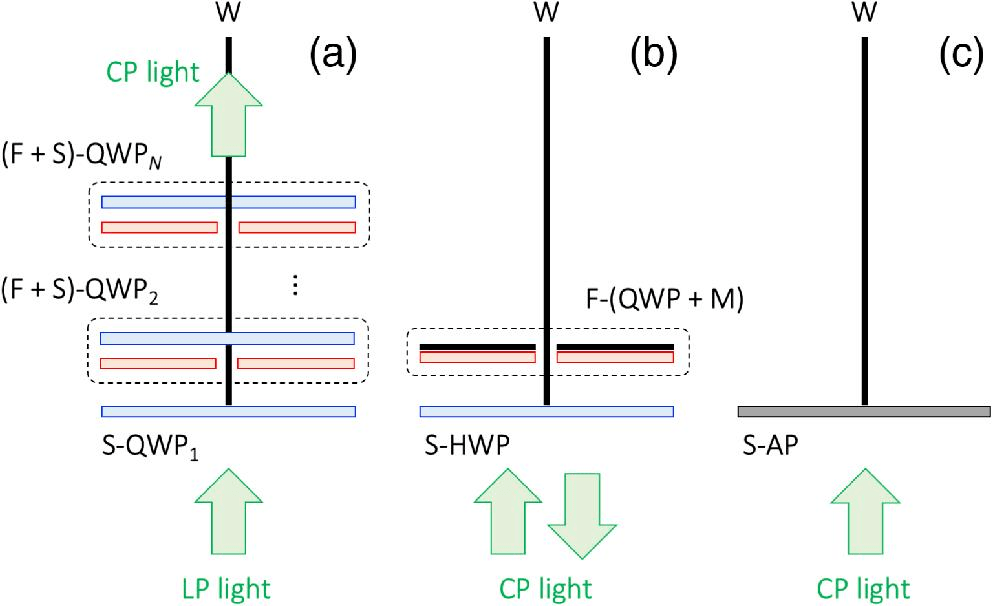

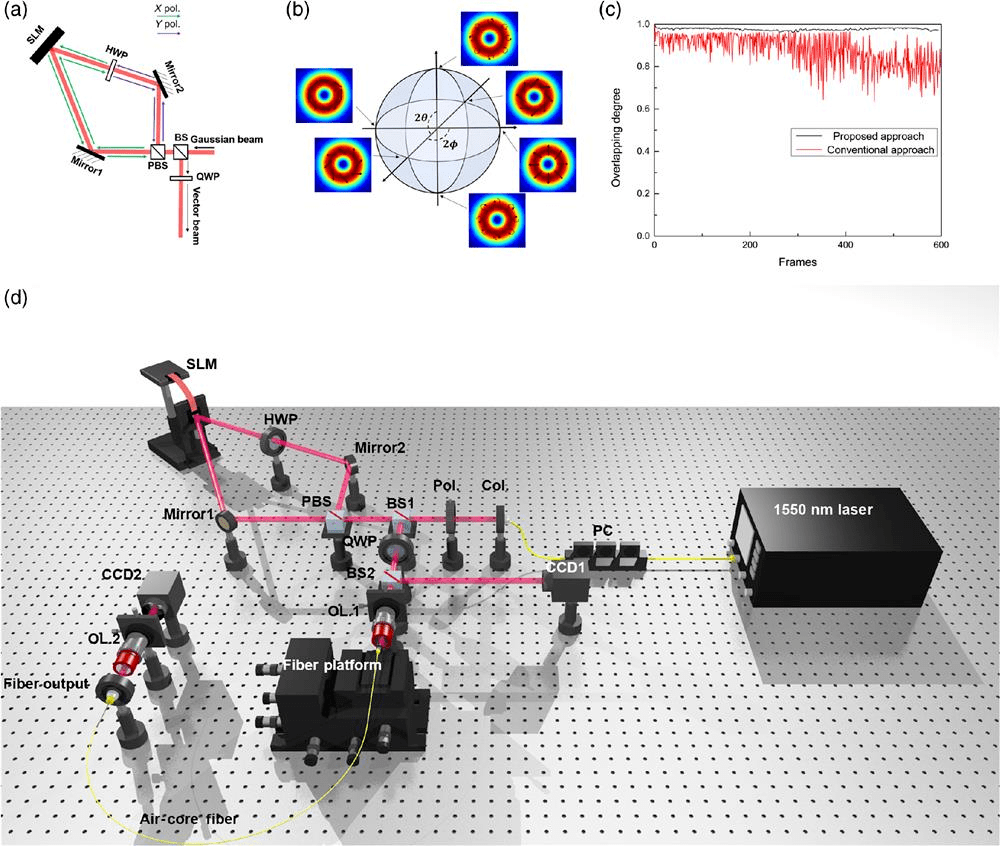

Reconfigurable structured light generation and its coupling to air–core fiber

华中科技大学的王健教授团队提出并实验演示了一种可重构结构光束发生器,以产生具有可调节光束类型,光束顺序和光束大小的多种结构光束。通过控制产生的自由空间结构光束的大小,将自由空间轨道角动量光束和矢量光束耦合到空芯光纤中。

编辑 | 方奕真 刘校荣

如有光学论文写作/实验笔记经验、绘图工具介绍,或其他优质稿件,欢迎投稿至ioptics@clp.ac.cn。

字数控制在2000-3000字为佳,

稿件一经录用,我们将提供具有竞争力的稿酬。

期待你的来稿!

END

由于微信公众号试行乱序推送,您可能没办法准时收到“爱光学”的文章。为了让您第一时间看到“爱光学”的新鲜推送, 请您:

1. 将“爱光学”点亮星标(具体操作见文末)

2. 多给我们点“ 在看”

点在看联系更紧密返回搜狐,查看更多